箕輪町の多文化LIFEでボランティアを行っているブラジルルーツの高校生が、両親や同郷の皆さんに向けて防災や災害時の備えを教える防災動画を作成しました。

まずは是非ご覧ください。

地震から身を守る、火の元や避難経路の確認、避難時の服装や用意すべき防災グッズ、避難場所と避難所、避難所での過ごし方、ボランティア活動やの対応、ボランティアセンター、避難所、災害多言語支援センター訓練の様子などを、ポルトガル語と日本語字幕で説明するなど、企画、撮影、編集の全てを彼らの手作業で制作、情報の受け手側の視点に立った素晴らしい動画となっています。

防災動画の制作にご協力いただいた多くの皆様への感謝と共に、「安心安全な共生社会」の一助につながることを願っています。

(1)2024(令和6)年度サンタ・プロジェクト寄付金・募金活動について

◎2024年11月20日(水)連合長野「ふれ愛資金」根橋美津人会長から、今年も当協会の外国籍

児童就学支援事業(通称=サンタ・プロジェクト)に対して30万円のご寄付をいただきました。

連合長野「ふれ愛資金」は、人道主義の立場から「自由、平等、公正」で平和な世界の実現」

に向けた社会貢献活動として取り組むもので、サンタ・プロジェクトの前身となる「外国籍

児童就学援助委員会」当初からご支援をいただいております。

◎2025年1月16日(木)長野県信用金庫協会(長野信金、松本信金、上田信金、諏訪信金、飯田

信金、アルプス中央信金)の市川公一会長から50万円のご寄附をいただきました。

協会からのご寄附は22年連続で、変わらぬ長年のご支援に対しまして各信用金庫の役職員の

皆様や協会の皆様に改めて厚くお礼を申し上げます。

◎寄付金に加え、多くの皆さまからの募金、賛助会費、そして長野県からの負担金などのご支援

により取組むサンタ・プロジェクト。今年度は①日本語学習支援コーディネート事業、②日本

語教室設置・運営事業、③進学ガイダンス事業(コロナ渦明け2年目の今年度は、県下4会場

で開催が出来ました)、④夏休みの居場所作りなどに活用させていただいております。

皆様からのご支援ご協力に改めて感謝申し上げますと共に、これからも変わらぬご支援をよろ

しくお願いいたします。

(2)令和6年度関東地域国際化連絡協議会災害時対応訓練の実施について

◎2024年11月28日(木)、自治体国際化協会 関東地域国際化協会相互の広域連携を目的に、災害

多言語支援センターの設置運営訓練が行われました。

◎今年度 幹事団体の(公財)川崎市国際交流協会の呼掛けにより、大型台風が発生したことを想定

として、各協会内の被災状況、多言語支援センターの設置、オンラインによる情報の多言語翻訳

訓練を行い、当協会からは9名(6言語:英語、中国語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語、

ベトナム語)が参加、関東地域国際化協会全体では、59名(13言語:英語、中国語、韓国語、

スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、ネパール語、

ロシア語、ウクライナ語、ミャンマー語)が翻訳に従事いただきました。

・(公財)茨城県国際交流協会 ・(公財)かながわ国際交流財団・(公財)栃木県国際交流協会

・(公財)山梨県国際交流協会 ・(公財)群馬県観光物産国際協会 ・(公財)長野県国際化協会

・(公財)埼玉県国際交流協会 ・(公財)千葉市国際交流協会

・(公財)東京都つながり創生財団・(公財)横浜市国際交流協会

・(公財)ちば国際コンベンションビューロー・(公社)さいたま観光国際協会国際交流センター

・(公財)川崎市国際交流協会(令和6年度幹事団体(事務局))

(3)JICA長野デスク連携、多文化共生出前講座について

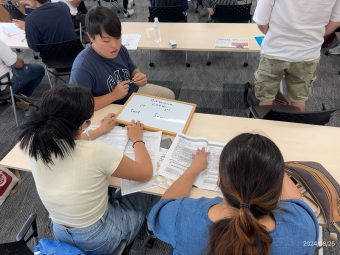

◎11月19日(火)14:00から多文化共生相談センターにて、長野高校1年生16名(3班)がフィール

ドワークとしてお越しいただき、出前講座を開催しました。

◎長野高校では、文科省スーパーグローバルハイスクール(SGH)指定校を契機に探究活動を行って

おり、1班は外国県民との関わりや相談事例、2班はJICA途上国支援、3班は紛争解決に向けた取組

と、それぞれ研究テーマを定めての訪問で、県民政策課から県内外国人の状況と多文化共生施策の

概要を説明後、それぞれのテーマ毎にグループワークを行いました。

◎若い視点で考える交流イベントや、コロナ渦で小中学校を過ごした経験から、対面交流の大切さと

いった意見や、JICAの生活基盤や教育など様々な分野でのインフラ整備を通した支援を通じ貧困

解消や争い事の解消について活発な質疑が行われました。

(4)地域日本語教育体制づくり事業地域会議 (1/20上田、1/21諏訪、1/24北信)

◎県下各地で令和6年度地域日本語教育の体制づくり事業地域会議が開催され、長野県の取組説明

の後、各地域・機関が抱える現状と課題について意見交換が行われました。

◎上田地域では、日本語ゼロで来日する児童生徒への対応、居住地と就労地そして通学区など、

近隣自治体との広域連携による支援体制の必要性。

◎諏訪地域では、「外国人」と一括りにしても外国人も多様性。日本語力に関わらず、暮らし易い

地域社会に向けて行政の連携強化、日本語力を求めるのは実は日本人の側ではないかとの指摘。

◎北信地域では、日本語教室が生活相談の場にもなっている事例や、オンライン日本語教室への

期待と共に外国人への周知=宣伝の重要性を指摘。

◎参会者は、各自治体の状況や課題感を共有すると共に、多様性を認め合い協働の地域社会に向けた

「場づくり」の必要性を持ち帰りました。

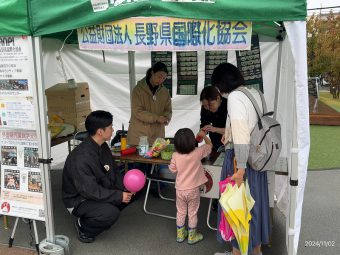

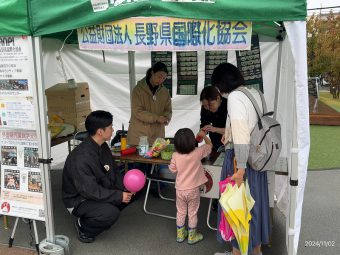

(5)各地の催事に参加しました 11/2ワールドフェスタ、12/1八ヶ岳もちつき祭、1/2千曲万博

20250128 ANPINEWS2025冬号

(1)外国籍児童生徒等の日本語教育の充実、多文化共生教育などについて提言

10 月15 日(火)13 時から長野県教育委員会教育長室で、直江崇県民文化部長と武田育夫教育長へ

提言書を手渡しました。

これは、現在長野県が少子化・人口減少対策戦略案の策定に取組む中で、「外国人県民が暮らしや

すく働きやすい環境をつくること」を柱の一つに掲げていることから、一層の日本語教育の充実、

外国人児童生徒の学習支援、多文化共生教育の推進などの多文化共生施策について、重点的に取組

まれるよう、長野県及び長野県教育委員会へ提言を行ったものです。

マキナリー理事長から、ANPI 学習支援コーディネーターによる就学支援の実情と現場の混乱など

を伝え、子どもたちが長野県で進学・就職し活躍できる社会に向けて、①情報・課題共有に向けた

「場づくり」、②長野県教育委員会としての基本指針の策定、③多文化共生教育の推進について提言

を行いました。

一方、神吉座長(長野県地域日本語教育の体制づくり事業総合調整会議座長)からは、①地域日本

語教育の積極的な事業展開、②文部科学省の補助金活用による外国籍児童生徒等への支援の充実、

③日本語教育専門家の処遇改善などについて提言を行いました。

(2)進学ガイダンスinながの2024 後半8/25箕輪会場、9/8飯田会場で開催

高校入試の仕組みや学校生活、費用など、高校へ進学するために知っておきたいことを説明する

進学ガイダンスin ながの2024、今年度は県下4会場で開催することができました。

多くの関係者の皆さんにご協力いただき、ありがとうございました。

ガイダンス資料は各教育委員会、学校へデータ送付してありますが、必要な場合は事務局へ問合せ

をお願いします。

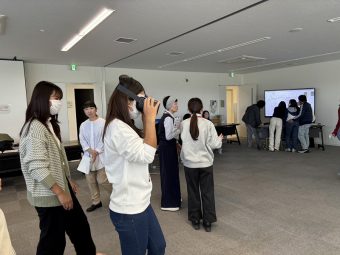

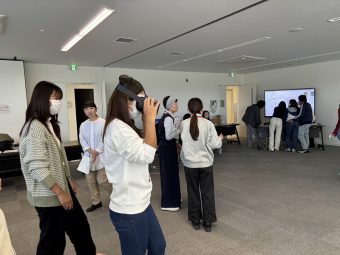

(3)令和6年度災害多言語支援センター設置運営訓練と防災講座を開催

10月20日(日)小諸市において、長野県総合防災訓練の一環で災害多言語支援センター設置

運営訓練と外国人県民向けの防災講座を開催しました。

1.災害多言語支援センター設置運営訓練

「災害多言語支援センター」は、大地震・大雨などの災害が発生した際に、日本語が判らず行政

機関等が発信する情報を享受できない、そもそも地震等の災害経験が少ないなどで不安を抱えている

外国人住民を支援するために、多言語で災害に係る情報を提供し支援する仕組みで、1995年に発生

した阪神・淡路大震災が始まりと言われています。

長野県、小諸市、県及び小諸市社協、次期開催予定の岡谷市、ANPI 登録の通訳翻訳ボランティア

が参加し、導入の講義を受けてから現地総務班、現地及び遠隔地の情報班(現地)を想定し、掲示

や配信する情報の整理と多言語化に取組みました。

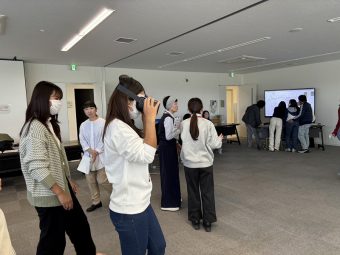

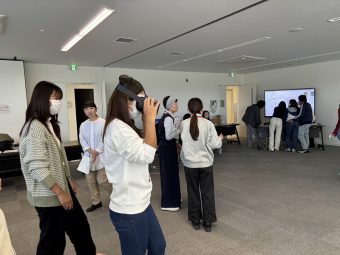

2.外国人県民のための防災講座

防災講座では災害時の行動や避難所での過ごし方、AR ゴーグルを使った災害状況の疑似体験を通じ

て、大水の危険や地震を知らない国の方も多く、wi-fi が使えない環境に対する不安など感想や意見

が寄せられました。

(4)「森林セラピー体験会」に参加しました

10/14(日)信濃町、しなの町Woods-Life Community さんのご厚意によりANPI の通訳翻訳ボランティア

の皆さんを対象に、「森林セラピー体験会」を開催いただき快晴の休日を過ごしました。

信濃町では、C.W. ニコル氏の提案により「癒しの森」を中心としたまちづくりに取組み20 数年、個人

のお客様から企業・学校、インバウンド需要など多面的に取組まれている中で、事業に興味のある

通訳者の方に森林メディカルトレーナーとしてご活躍いただきたいとの思いで、今回の体験会となり

ました。

20241101 ANPINEWS2024秋号

令和6年10月20(日)9:00~12:40まで小諸市役所にて長野県、中野市、(公財)長野県国際化協会の主催による「災害多言語支援センター設置運営訓練・外国人向け防災講座」を開催しました。

1.災害多言語支援センター設置運営訓練

・「災害多言語支援センター」とは、大地震・大雨などの災害が発生した際に、日本語が判らず行政機関等が発信する情報を享受できない、そもそも地震等の災害経験が少ないなどで不安を抱えている外国人住民を支援するために多言語で災害に係る情報を提供し支援する仕組みで、1995年に発生した阪神・淡路大震災が始まりと言われています。

①まず始めに、NPO法人多文化共生マネージャー全国協議会 代表理事の土井佳彦さんから「災害多言語支援センターの基本的な機能と役割」と題して講義いただき、小諸市在住の外国人市民の国籍からタイ、ブラジル、ベトナムの上位3位で50%を占めている状況から対応すべき言語や、災害時に外国籍の方が直面する困難(国によってはそもそも地震を知らない、避難所を知らない、日本語が分からない、情報が得られないなど、言葉や文化、習慣、宗教上などの配慮が必要な要配慮者)について、東日本大震災や熊本地震など過去の災害事例を元に説明いただきました。

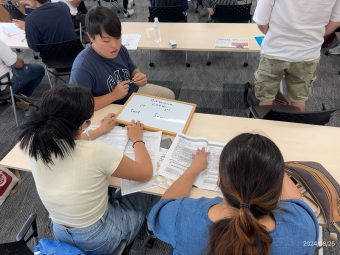

②その後、以下の3班に分かれて訓練を行いました。

・総務班:災害情報の確認、被災者の確認把握、避難所巡回のルート検討、巡回班の編成

・現地設置の情報班A:災害情報の優先順位付け、やさしい日本語に翻訳、避難所へ掲示・配賦情報の多言語翻訳(スペイン語、タガログ語)

・遠隔設置の情報班B:災害情報の優先順位付け、やさしい日本語に翻訳、避難所へ掲示・配賦情報の多言語翻訳(ベトナム語、タイ語、タガログ語、インドネシア語)

③外国人住民が避難している避難所の巡回訓練

・避難所巡回のルート確認、班編成、聞取り用個人カルテ、配慮のポイントなどのレクチャーの後、別会場で受講の外国人向け防災講座参加者を避難者と想定して聞取りを行いました。

・被災者情報の確認では、通訳者が居る場合といない場合の翻訳機やアプリを使うケースの2パターンを体験、コミュニケーションを図りながら「個人カルテ」に困り事を把握し、情報共有する仕組み作りを学びました。

2.外国県民のための防災講座

・NPO法人多文化共生マネージャー全国協議会事務局の村上典子さんを講師にお迎えし、地震、大雨、大雪などの災害時の行動や、避難所への誘導、避難所での過ごし方、ハザードマップの確認などについて「やさしい日本語」で説明いただき、小諸市及び近隣にお住いの皆さん(ミャンマー、フィリピン、中国、タイ、日本)18名が受講されました。

・また今回は、初めての試みでARゴーグルを使ったバーチャル体験も行い、浸水や飛来物などの疑似体験もいただきました。

![ANPI NEWS&EVENT アンピニュース[PDF]](http://www.anpie.or.jp/wp/wp-content/themes/anpi/images/smenu-anpinews.jpg)